Die Warby-Parker-Mafia: Diese Clique prägt gerade eine ganze Generation neuer US-Marken

Studenten der Wharton School in Pennsylvania begründeten den "Direct To Consumer"-Trend im E-Commerce

Egal ob Brillen, Matratzen oder Koffer: „Direct To Consumer“- oder „Digitally Native Vertical“-Brands werden nicht nur in den USA gehyped. Die Marken verkaufen über das Internet direkt an den Kunden und können so etablierte Unternehmen oft im Preis unterbieten. Wir zeigen, warum aus einer US-Uni so viele Gründer solcher Brands kommen, das Geschäftsmodell so angesagt ist und trotzdem 90 Prozent der Unternehmen scheitern.

Zwar gehören Elon Musk, Google-CEO Sundar Pichai, Hedge-Fund-Milliardär Steven Cohen und Donald Trump zu den Absolventen, lange Zeit stand die Wharton School der University of Pennsylvania aber dafür, vor allem Excel-Tabellen-Experten hervorzubringen. Vor über acht Jahren ändert sich das. Vier Studenten treffen sich in der Uni, um das Unternehmen zu gründen, das die E-Commerce-Landschaft verändern sollte: Warby Parker. Sie wollen günstige, aber relativ hochwertige Brillen über das Internet direkt an die Konsumenten verkaufen (Direct To Consumer, DTC). Heute wird Warby Parker mit 1,75 Milliarden US-Dollar bewertet.

Hunderte Warby Parkers?

In der Folge wird die Business School Wharton zu einer Art Inkubator für DTC-Startups. Mittlerweile gibt es Brands, die Rasierer (Harry’s), Unterwäsche (MeUndies), Sneaker (Allbirds), BHs (Harper Wilde), Zahnbürsten (Bristle), Wohn-Accessoires (Snowe), Koffer (Away) oder Tampons (Lola) direkt an Konsumenten verkaufen und jeweils von ehemaligen Wharton-Studenten gegründet wurden. Und das sind noch lange nicht alle. Viele dieser Unternehmen haben Millionen-Investitionen von großen VCs erhalten – und deutsche Startups wie Horizn Studios, Pets Deli oder Lillydoo inspiriert.

Warby Parker hat aus Brillen ein Mode-Accessoire gemacht

Warum das Prinzip so spannend ist? Wer über das Internet direkt an den Konsumenten verkauft, vermeidet die Preisaufschläge der Zwischenhändler und kann seine Produkte günstiger anbieten als die Konkurrenz – ohne, dass die Produkte qualitativ schlechter sein müssen. DTC-Startups kontrollieren darüber hinaus weitestgehend, wie ihre Marke öffentlich wahrgenommen wird und können die Daten der Kunden selbst sammeln und auswerten, und so neue Produkte entwickeln, die nachgefragt werden. Laut The Economist gibt es heute über 400 DTC-Startups, die seit 2012 insgesamt über drei Milliarden US-Dollar Investitionen eingesammelt haben.

Sind die goldenen Zeiten vorbei?

Der Kopf hinter dem Trend ist Wharton-Professor David Bell, der in viele dieser Unternehmen auch selbst investiert hat. Er glaubt fest an den Erfolg des Prinzips Direct To Consumer: „Wenn ich in eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Bad oder ein Wohnzimmer gehe und all die Sachen durchsuche, die dort stehen – von der Zahnbürste bis zu Bettlaken, Handtüchern und Vorhängen – das könnte man alles ‚Warbyfizieren‘, sagt Bell. Als große Player wie Warby Parker oder Casper an den Start gingen, stimmte diese Einschätzung genauso wie heute. Es war zu der Zeit nur noch einfacher, auch das Business auf ein stabiles Fundament zu stellen.

Übersicht über die Verbindungen zwischen David Bell, Wharton-Absolventen und DTC-Startups.

Experten sehen mittlerweile große Hürden für den Erfolg von DTC-Startups: „Die Herausforderung ist, aus der Masse herauszustechen“, sagt Kirsten Green von Forerunner Ventures, einem Investor des DTC-Startups Bonobos. Einige Unternehmen würden sich auf zu wenige Produkte konzentrieren, statt weitere zu entwickeln und so zu skalieren. Gleichzeitig sind die klassischen Player in den jeweiligen Kategorien aufgewacht. Schon 2016 kaufte Unilever den Rasier-Aboservice Dollar Shave Club für etwa eine Milliarde US-Dollar, Walmart bezahlte für das Klamotten-Startup Bonobos 310 Millionen Dollar. Darüber hinaus machen es die Großen einfacher, ihre Produkte im Netz zu bekommen. So arbeitetet die Gillette-Mutter Procter & Gamble mittlerweile eng mit Amazon zusammen (was auch nach hinten losgehen könnte). DTC-Brands haben es also – auch insgesamt wegen der Macht von Amazon – immer schwerer, ein profitables Business aufzubauen.

Marketing wird durch die Masse an Startups teurer

Warby Parker und Dollar Shave Club haben in ihrer Anfangsphase von zwei Faktoren profitiert: Sie sind in eine Industrie eingestiegen, die von einem großen Player dominiert wird, der lange die Preise bestimmen konnte und sie haben über die Plattformen günstig neue Kunden eingekauft. Den Brillenmarkt etwa dominiert bis heute die italienische Luxottica Gruppe (u.a. Oakley und Ray-Ban), bei Rasierern und Klingen hat Gillette 70 Prozent Marktanteil. In solchen Märkten warten Konsumenten auf neue Player, die günstigere Angebote machen können.

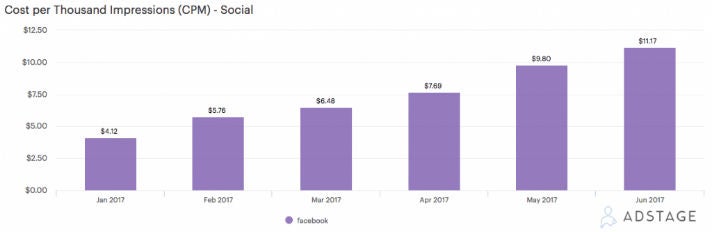

Aber nicht jeder Markt hat solche Gesetzmäßigkeiten und deshalb kann auch nicht jede DTC-Brand auf sofortige Erfolge zählen. Die Marke Snowe aus dem Wharton-Kosmos hat sich zum Beispiel auf Wohn-Accessoires spezialisiert. Dieser Markt war aber schon vor Snowe umkämpft und nicht von einem preisangebenden Monopolisten bestimmt – das macht es schwieriger, Fuß zu fassen. Und auch der zweite Faktor, von dem Warby Parker profitiert hat, ist heute nicht mehr so stark nutzbar. „Social-Media-Kanäle werden immer gesättigter und teurer“, sagt DTC-Guru David Bell. Laut einer Studie der Analyse-Firme Adstage ist der durchschnittliche CPM (Cost per Mille, Kosten für 1.000 Ad-Impressions) von Facebook-Anzeigen allein in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres um 171 Prozent gestiegen. Warby Parker konnte zum Start auch eine passende PR-Geschichte erzählen – auch das ist jungen DTC-Brands nicht vergönnt, weil das Geschäftsmodell mittlerweile so weit verbreitet ist.

Die Entwicklung des durchschnittlichen CPM von Facebook-Anzeigen (Quelle: Adstage)

Entscheidender Faktor: Direkter Kundenzugang

Über 400 Unternehmen, die teilweise mit viel VC-Geld ausgestattet sind, streiten sich also auf Facebook, Instagram und Google um die gleichen Zielgruppen. „Ich glaube, die Startups werden früher oder später die Zeche zahlen müssen. Die mit VC-Geld gepushten Unternehmen werden beim Versuch zu skalieren herausfinden, dass es keine Möglichkeit gibt, dass die Zahlen am Ende stimmen“, sagt Kartik Hosanagar, ein weiterer Wharton-Professor.

Daniel Gulati, ein Partner bei Comcast Ventures hat einen Namen für das Phänomen: „Customer Acquisition Cost ist die neue Miete.“ Im übertragenen Sinne bezahlen junge Unternehmen digitale Miete an Google und Facebook, damit die Kunden in ihre Online-Läden kommen – das widerspricht eigentlich dem sehr schlank gedachten DTC-Modell ohne Zwischenhändler. Google und Facebook rücken einfach an deren Stelle. Das ist auch der Grund, warum viele der Startups auf Subscription-Modelle setzen. Kunden, die sie einmal gewonnen haben, können sie so an sich binden und mehr für die Akquisition ausgeben (was ja durch steigende Preise nötig wird).

Irgendwann muss Geld verdient werden

Das Zauberwort heißt Customer Lifetime Value: Wie viel Geld gibt jeder Kunde im Durchschnitt langfristig für die Produkte des Unternehmens aus? Der eine Weg, um eine möglichst hohe Customer Lifetime Value zu erreichen, ist das angesprochene Abo-Modell, das aber nur für günstige Produkte wie Rasierklingen, Socken oder Zahnbürsten funktioniert. Hersteller von teuren Produkten, die auf lange Zeit nur ein Mal gekauft werden (Matratzen, Koffer) müssen sofort profitabel agieren. Comcast-Ventures Daniel Gulati sieht hier die größte Herausforderung darin, beide Werte, also Customer Lifetime Value und Acquisition Cost richtig einzuordnen: „Die Retention können die Unternehmen zu Beginn nur raten. Startups tendieren dazu, zu Beginn übermäßig optimistisch über wiederholte Käufe zu sein.“

Läuft es dann anders als gedacht, tendieren die jungen Unternehmen dazu, immer mehr Geld in das Marketing zu stecken, um immer neue Nutzer zu erreichen. „Zu Beginn unterschätzt man, wie viel es kostet, Menschen zum Kauf zu bewegen“, sagt Wharton-Absolvent Stephen Kuhl, der das Sofa-Startup Burrow gegründet hat. Wegen hoher Kosten musste er den Preis seines Sofas innerhalb eines Jahres von 795 US-Dollar auf 850, dann 950 und am Ende auf 1.095 US-Dollar erhöhen. „Die Versuchung ist da, den bestmöglichen Preis zu bieten. Dann kommt der Moment, wo du sagst: ‚Mist, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen Geld verdienen'“, sagt Kuhl.

Zurück zu klassischen Vertriebs- und Marketing-Kanälen

Teure Plattformen, überschätzte Wiederkaufsrate: In ihrer Verzweiflung gehen die DTC-Startups zurück zu klassischen Marketing-Kanälen. Sie werben in U-Bahnen, auf Plakatwänden, per Postsendung, TV, Radio oder in Podcasts. Gleichzeitig eröffnen die Unternehmen wieder Ladengeschäfte – wenn schon Miete zahlen, dann vielleicht mal reale. Away-Koffer können die Kunden mittlerweile genauso in Städten kaufen wie Allbirds-Sneaker, Bonobos-Klamotten und natürlich Warby Parker-Brillen. Away wollte nie in den klassischen Handel gehen. Gründer Steph Korey sagt heute: „Unsere Hypothese war komplett falsch. Ein Kunde nach dem anderen kam in den Shop und sagte, sie seien auf der Webseite gewesen, aber erst jetzt wüssten sie, wie leicht sich sieben Pfund wirklich anfühlen. Viele haben direkt gekauft.“

Der New Yorker Store der Koffermarke Away

Für einige Investoren ist diese Strategie laut Inc. Magazine aber ein rotes Tuch. Eröffnet ein Startup viele Geschäfte, spreche das für eine fehlende skalierbare Online-Strategie. Wäre die vorhanden, würden die Unternehmen dort skalieren, statt all die Kosten für physische Geschäfte auf sich zu nehmen. Ein bis zwei Shops als PR-Geplänkel seien aber okay. Die Rasierklingen-Brand Harry’s aus dem Wharton-Kosmos verkauft seine Produkte mittlerweile auch im US-Supermarkt Target – was dem eigentlichen Geschäftsmodell komplett widerspricht. Die DTC-Revolution steht also vielleicht doch nicht an, wenn die Großen aber weiter fleißig einkaufen, könnten die Startups zu einer Art Innovationshub werden. Zumindest sind sie eine gute Möglichkeit für die Walmarts und Unilevers dieser Welt, Kundendaten und E-Commerce-Expertise einzukaufen.